変わったものと変わらないもの、進んでいくGARNiDELiAのPROGRESS。

GARNiDELiAのオールタイムベスト『GRND THE BEST PROGRESS』が、2月26日にリリース。2010年に結成し、アジア圏で大きな人気を誇るGARNiDELiA。今作には「PROGRESS」を冠した新録音源14曲をあわせた全18曲を収録。初回盤などに付属するDisc2には中国語および英語でのセルフカバーが収められる。インタビューでは音作りの変化から制作秘話、特に時間がかかったという中国語・英語でのレコーディングについて、MARiAとtokuが語ってくれた。

■MARiAさんは間もなく3年ぶりのツアーが始まりますね。各地でお待ちのファンのみなさまには、どんなところに注目してほしいですか?

MARiA 3年ぶりのツアーなのですが、基本的には中国がメインで、今の私ができる最大規模のツアーになります。会場も結構大きなアリーナなので、すごく華やかな感じにしたいなっていうのと、「中国語、頑張ります」というのがありますね。(笑) 歌の方は結構中国語のものが増えてくるので、それをいかに歌いこなせるかというのと、ソロではカバー曲も結構あるので気合を入れて頑張ります。中国で人気の曲と、日本で人気の曲は全然違ったりもしますしね。

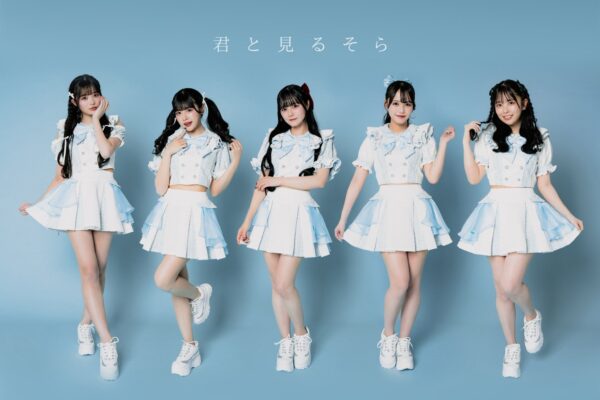

■わかります。海外だと日本人からすると意外な曲が愛されていたりするんですよね。そして、今回リリースされるGARNiDELiAのベストアルバム『GRND THE BEST PROGRESS』ですが、まずこのビジュアルがステキなんですよ。これはどんなコンセプトなのでしょうか?

MARiA ガルニデは「ガルニデブルー」といって、いつも青をテーマにしているんです。アルバムの衣装とかも大体は青を基調にしているんですけど、今回は「PROGRESS」ということなので、自分たちの色を塗り替えていくわけじゃないですが、みんなにも新鮮な印象を持ってもらいたいというか、「新しい私たち」みたいなもので、今までの青とは真逆のカラーリングかつ、おめでたい色ということで、赤を選びました。

■確かにおめでたい色ですね。活動の周年をお祝いするものになっていると思います。そして「PROGRESS」がつけられた収録曲が並んでいますが、具体的には何が変わっているのでしょうか?

toku 基本的に「PROGRESS」がついたものは全部新録しています。歌はもちろんですし、楽器も全部変えている感じなんです。リリース当時は割と急いで作っていた部分もあるので、「今、時間をかけて作り直したらどうなるのかな?」というのと、バンドメンバーも変わったので、そのチームで制作してみた……という感じです。

■ファンの中には1音1音細かく聴く方から、ヴォーカルとメインのメロディを楽しむ方まで、様々な層がいると思うのですが、最もライトな層に「ここだけは聴いてほしい!」とアプローチしたい部分はありますか?

toku う~ん、歌が聴こえたらいいと思う。(笑)

■きっとtokuさんは、「いいスピーカーを買って、それで聴いてみたら気に入らない部分があって、もう作り直しちゃおう!」といった感じに作り直したんじゃないかな?と想像していた所があるんですが……。(笑)

toku そういうのももちろんあるんですけど、ここ10年で個人が持つ音響機器のグレードがすごく良くなった部分もあるし、当時の僕らのミックスのやり方と、今のやり方ってまた違ったりもするので、そこを見直していきたい所がありました。多分、全体的にクリアになったと思います。あとはそうですね、自分が買ってきた機材を使って、「これでやってみたらどうなるかな?」と、チェックをしたかった部分もあります。(笑)

■一番変化が感じやすい音源はどれになりますか?

toku 全部違うんだけど、やっぱりヴォーカルにさらに艶が出たような気がしますね。今までは音源を作って、それからライブをやって……というのがあったのですが、ライブでやった時のイメージを元に、また同じ曲をやるというのは、違う意味があるなと思っていて。だから、ライブの時に必要だった音とかをちょっと足してあったり、そういう「PROGRESS」をしているかな。

■ということは、印象としてはライブバージョンに近いような感じですか?

toku そうですね。音源とライブの間の感じというか、いいところのバランスを取りたいなというのもあるのが、今のガルニデです。

MARiA ライブでは昔の曲もガンガン歌うので、昔の曲でも久しぶり感はあんまりなかったんですけど、「ライブでずっとやり続けているから、進化はしているかな」という感じです。自分たちよりも、聴いてくれている人の方が変化がわかるかも。(笑) まず声が全然違うので、そこをぜひ聴き比べて楽しんでもらえればいいかな。「気合を入れて」というより、「今の私が歌ったらどうなるか?」という趣旨だったので、楽しみ方はみんなが見つけてほしいです。

■逆に、変えてないところはありますか?

MARiA 特に変えていないつもりなんだけど、変わっているよね。(笑) 私は意識して歌うタイプじゃないので、どこをどうやってやったのかとか、全然言語化できなくて。全部感覚で生きているんですよ。絶対に先生にはなれないタイプ。(笑) なので、歌いたいように歌って、いつもみたいにやっていたら、意外と変わっているところもあるかな……みたいな感じですね。

■テイクはあんまり重ねない方ですか?

MARiA 「3本通して録って終わり」みたいな感じでした。ライブみたいな感じで「バーッ」と歌って、もちろん「作品」にするものなので、そのテイクのいいところをチョイスして繋いでいる感じではありますけど、今までのものよりも勢いとか生感みたいなものはちょっとあるかもしれないですね。「ライブを意識している」というのも、多分ライブをやっていく中で、「こうしたい、ああしたい」が出てきた部分があるからです。14年間やり続けてきた中で、こういう音が欲しいとか、こういう音を入れたいとか、「ここは重ねたいな」みたいなものが「PROGRESS」に活きていると思うので、オケに対しての冷静な感情というより、勢いというか、ライブ感みたいなものはすごく出ているのかな。

toku 特に“SPiCa”なんかは、もう本当に初期の初期からの曲なので、「もう何回目のアレンジだよ?!」みたいな感じです。(笑)

MARiA もう5回ぐらい変わっていて、ライブの中でも「ReACTのなんとかアレンジ」みたいなものもあって。だから、今回が最終形態みたいな感じなんですけど、ここからもまたどうせ変わるんだろうな。(笑)

■それにしても、ガルニデも足掛け15年になりますか……。音楽の作り方としては、今と昔で変わったところはありますか?

MARiA 変わったね。

toku 変わってないですね。

■おっ、意見が食い違っていますね。(笑)

toku バンドで音を作っていた時は、スタジオに入っているのが楽しかったし、コロナ禍の時には家にこもって、誰かと一緒に作ることはなくなっていったし。今だと中国に行きながら、向こうで作業をしていたりもしますし。もちろんパソコンのスペックが上がって、「いつでも作れる」、「いつでも作れないと間に合わない」となり、中国と日本を行き来しながら活動する中では、作りやすくなっているのかなという気はしますね。そうやっていく最中に、「これがいる」、「これはいらない」と、すごくミニマリストじゃないけど、必要なものだけが見えてきている感じがします。

MARiA 初期の頃は一緒にプリプロしていたよね。スタジオで一緒にプリプロしていたのが、自分で録音してtokuに送るようになりました。パソコンが使えるようになって、録音技術を覚えたんです。(笑) 歌詞も中国のホテルで書くことが増えているんですけど、スケジュールが合わない時でも曲は繋がっているみたいな感じで、制作はすごくスムーズになりました。じゃなかったらもうね、納期に間に合わないんですよ。(笑) 自分たちを取り巻く環境が変わると、やっぱり制作のスタイルも変わりますよね。

■もう単純にすごく忙しくなっている所もありますよね。(笑) あと、曲を書く環境も変わってきているということですが、曲を書く場所が変わると曲調が変化したりするものですか?

MARiA それはないです。

toku 多分どこにいても、僕らが作るものは僕らの音楽になると思います。

■なるほど。じゃあやっぱり文豪が温泉宿にこもって原稿を書いたりするのって、あんまり意味はないんでしょうかね?(笑)

MARiA いや、それは意味あると思う。絶対あるよね。私はハワイで曲書きたいもん!(笑) インスピレーションという意味ではあると思いますよ。自分の家だと集中できない時とかもあるじゃないですか。テレビを見たくなっちゃったり。そういう時、何もない、無の状態になるのはいいことですよ。

toku 人間として、海外に行くことによるインプットはすごくあると思います。

■昔のガルニデは戦ってばかりだったじゃないですか?

MARiA ホントですよ。今だってそうですが、戦う場所が変わりましたが、常に戦っています。(笑) でも、ハワイとかで曲を書いたら、戦う歌とか出てこない気もしますね。柔らかい歌詞が書きたかったら、ちょっとあったかい所に行った方がいいかも。(笑)

■そして今作の収録曲ですが、18曲中、14曲が再録ですが、逆になぜ4曲はそのままなのでしょうか?

MARiA まぁ、その4曲に関しては収録したのが近かったので。(笑) 他の14曲に関しては、録り直したい曲だったんじゃないかな。やっぱり、最初の収録から10年くらい空いちゃっている曲も多いので、成長した私たちだからこそ出せるものになったなとは思います。

toku ある意味、最新アルバム『TEN』のクオリティというか、今の作り方に合わせて「PROGRESS」して、過去の作品を現代風に作り直して、今のガルニデの音に差し替えたかったんです。

■つまり再録していない4曲は、もう「今のガルニデ」だから、録り直す必要が無かったという所ですね。

MARiA サウンド面に関しては、“起死回生”からだいぶガラッと変わっていて、「第2章感」があったので、その前に書いている曲とその後に書いている曲では違います。

toku そう。ライブでもちょっと音像が違ったので、それを正したというか、今風にしたかったというのがあります。

■アルバムの最後に“MIRAI”が来るのが、また劇的で素敵です。

MARiA 今回の収録順は基本的にはリリース順なんですど、“MIRAI”だけは順番から外れています。うちらのアルバムはいつもライブのセトリを考えるように収録順を決めているので、最後の締めは“MIRAI”にしたいなと思いました。

■サウンドについて深掘りするファンに注目してほしいポイントは?

toku 何の機材を使っているかまで聴くファンの方もいますよね。でも、そういうマニアックな方って、聴くための環境を自分で整えているから、「どうやって聴いてくれているんだろう?」と逆に思ったりもするんですよ。例えば、今これはマスタリングした音源を収録しているけど、その前のバージョンを聴きたいみたいな気持ちは、僕個人にもあるんですが……。

■今回新しく入れた機材とか、「実はこんな音を入れているんです」みたいなものはありますか?

toku ないといえばないです。(笑) 僕は家で作業場を組んでやっているんですけど、「PROGRESS」に関しては、ほぼそれを更地にした感じで作っていて……。言ってみたら、MacBook Pro1台でできるところまでやって、あとはエンジニアさんとのやり取りでした。ここまで積み上げてきたものがあるので、「ちょっと崩しませんか?」みたいなところがあって、「それを素直に整理整頓したらどうなる?」というのが僕の命題だったかなと感じています。でも、今回は基本的にアナログ機材はあんまり使わなかった気がします。

■それはマニア的には大きなポイントだと思います。

toku というのも、移動しながらホテルとかで作ったものは、そのまま入れたいという欲が大きくなってきていて。家でもアナログ機材はほぼ使っていないから、そこも新しくなっています。僕の中では、今まで積み上げてきたものがなくなっても、ここから新しいガルニデを作り出せる勇気みたいなものがあったりして。出来上がったものを聴いてもらえれば、マニアな人にはここ10年間の音圧の変遷がわかると思います。そういう部分は数値でしか言えなくなっちゃうので、すごくつまらない話になると思う。(笑) でも、数値にしない部分の変化というのは確実にあって、そこは聴き比べるとオーディオマニアの耳にも耐えうるものになったかなとは自負しております。

■ヴォーカルに関してはいかがですか?

toku ハイの解像度だけめっちゃ上げて、ブレスを聴きたいとかっていう人がいますよ。(笑)

■あ~、いそうですね!(笑)

MARiA 今回マイクは全部同じで、ELA Mを使っています。最初はFLAMINGOを使っていたんですけど、そこは変化しました。コーラスはマイクを変えているんですけど、メインヴォーカルのマイクはたしか全部一緒だった気がする。

■それが気になる人には気になるポイントですよ。

MARiA ELA Mって、超高い良いマイクなんですよ。(笑) なんですけど、いいマイクすぎて、右を向いて歌っているのか、左を向いて歌っているのか、首をちょっと傾けるだけでわかっちゃうんです。ブレス好きの方にはたまらないくらいブレスの解像度も上がっていますよ。

■そこはマニアックなポイントですね。

MARiA 音源を切り貼りすると、ブレスを消したりしないと整えられなかったりするんですけど、今回は結構「生っぽい」感じで録っているので、ブレス感や強弱に関して、歌の表情みたいなものは、シングルでカットされているものよりもかなり見えるようになっているかと思います。

toku あとコンプレッサーも日本にはほぼないものを使っています。速いパッセージに使うので、特にアニソンみたいなスピード感が必要な曲には合うんですよ。

■そしてDisc2には、中国語と英語でのセルフカバーが収録されていますが、自分の好きなアーティストが自分の国の言葉で歌ってくれるのって、めちゃめちゃ嬉しいと思うんです。でも、敢えて逆に日本のファンには、このセルフカバーをどう楽しんでほしいですか?

MARiA 逆にどう楽しんでくれますか?(笑) 私たちにとっては海外のファンに向けてのファンサービスでもあるけれど、逆に日本人にとっては、ずっと日本語で聴き続けていた曲じゃないですか。それがどう変化するのかという楽しみはありますよね。英語は授業などで馴染みがあるから、日本の人たちが聴いても「こんな感じになるのか」みたいな仕上がりだと思うのですが、中国語は日本の人たちからすると、あまり耳馴染みの無い言語ですよね。でも中国語の響きってすごく柔らかくて、アタックが日本語と全然違うんですよ。その響き方の違いを楽しんでもらいたいです。あと、私の歌い方も日本語の時と響き自体が変わっているので、同じ人が歌っているんだけど、ヴォーカルの質感みたいなものが変わっているところ、言葉の意味がわからなくても音として捉えてもらえば楽しんでもらえる部分かなと思います。それと「私、日本人だけど頑張りました!」というところ。(笑) 「MARiAちゃん頑張ったんだな」と思いながら聴いてください。