人生を彷徨いだした時、橋本ひろしの歌に触れたくなる。彼の歌が迷い、惑う心に軌跡と奇跡を与えていく。

遅咲きの巨星が、ふたたび立ち上がった。橋本ひろし、彼の歌はブルース(生きざま)だ。黒人の中から生まれたブルースという音楽が、己や、仲間たちの心の支えとして生まれたのなら、橋本ひろしの歌は、いろんな人生を背負いながら生きる人たちへの、皮肉混じりのブルース(労働歌/心の支え)だ。最近、ライブ活動を控えていた橋本ひろしだったが、周りから「もうライブをやらないのか?」と声をかけられることが増えたことや、今一度、みずからの熱量(やる気)を奮い立たせるためにと、久しぶりに単独公演を行った。タイトルは『今更あだ花咲かせてなんになる』。なんて洒落た題名だ。彼なりに風刺を利かせた、でも社会の歯車の中で生きる人たちを鼓舞する意味もそこには含んでいる。3月14日、代アニLIVEステーションで満員の観客たちを前に7年振りに行われた、橋本ひろしの生きざまを刻んだライブの模様をここに伝えたい。

ライブ前に行われた橋本ひろしからの挨拶。みずからの近況と社会情勢を風刺しながら語る彼流のトークが、微笑ましくも胸にチクチクと刺さる。でもその会話にいつしか耳が惹かれていた。ライブは彼の代表曲の“たまるか”から幕を開けた。「たまるか、たまるか、たまるか」と何度も連呼をする楽曲だ。成功を手にした人生のように見える橋本ひろしだが、彼自身、ここへ至るまでに何度も挫折も重ねてきた。その度に橋本ひろしは、心の中で「たまるか、たまるか、たまるか」とみずから鼓舞するようにその言葉をぶつけていた。己自身を奮い立たせるように叫ぶその言葉を、ここにいる人たちはどんな気持ちで受け止めていただろうか。ステージの上で力の限り叫ぶ橋本ひろしの歌声をみずからの現実と重ね、己を奮い立てていた人たちも、この日は多かったに違いない。「たまるか、たまるか、たまるか」と何度も連呼する度に、受け止めている側の気持ちも少しずつ熱くなる。ただがなりたてるのではなく、喜怒哀楽の感情を、橋本ひろしは表情豊かな歌声に乗せて伝えていた。曲中に観客たちをいじる様も彼らしいライブのスタイル。それがまた堪らない。続く“鎮魂歌”は、橋本ひろし流のブルースナンバー。この曲でも彼は後ろを振り向くことなく前だけを見つめながら進む己の意志を、優しい歌声としゃがれたブルースの音色に乗せて伝えてきた。相手(観客たち)に、みずからの経験談や、そこで感じた思いを投げかけるように歌う。その呼びかけに触れ、痛い愛情を覚える。それも橋本ひろし流の仲間たちへ向けた優しさだ。“鎮魂歌”と題しながらも、この歌は、みずからを奮い立たせる高揚歌。天気のようにころころと移り変わる躁鬱な気持ちの揺れも、彼の歌に触れていると肯定的に認めていいんだと思える。いなせなブルースの音色は、みずからを卑下するように見せて己を鼓舞する男の、心の叫びに似合う音楽の洋服だ。“ランプ”を歌う前に語った、試練を乗り越えて今へと繋がった、道に例えた人生訓。心もとない小さなランプの灯火。彼は、そのランプを高く掲げ、みずからのみならず、いろんな人たちの足下も照らしながら、ここまで歩んできた。だからこそ橋本ひろしは、己の歌声という灯火をステージの上から高く掲げ、この場に集まった人たちすべての心を照らしていた。みずからの歩みを振り返るように歌う声が、この場にいるそれぞれの人生という道を、温かい歌声の灯火で優しく照らしていた。その灯火を、未来へ歩む灯台の灯にしたい。そうすることで、たとえ人生の道にはぐれても、その灯火の元へ戻ってこれる。だから彼は、歌声というランプを高く、より高く掲げていた。

この日の選曲はすべて、その場で伝えたい思いに合わせて決める流れで進んでいた。歌を通した辻説法のようなスタイルも橋本ひろしらしい。“一つの星のもとで”では、人が生まれる根源を語った上で、力強く躍動する演奏に乗せ、生を受けた喜びと生まれた以上は闘おうと、みずからの気持ちを奮い立たせるように歌っていた。いや、歌うというよりも、身体の奥底から沸き立つ激しい衝動を、しゃがれた声にしてぶつけずにいられなかったと言った方が正しいだろう。歌声へ巧みに緩急を付けていたのも、橋本ひろしなりに感情の旋律を加減に合わせた声のピックでストロークしていたからだ。一つ一つの言葉に彼自身の揺れ動く感情が濃密に詰まっている。だから、激しく抑揚する歌声となって、次々と胸に突き刺さってきた。人が生きていく上で身につけた本能とは一体何なのか‥…。その答えとなるヒントを、みずからの経験を紐解くように歌っていた。言葉のひと言ひと言が、観客たち一人一人の胸に「お前の生きる本能とは一体何なのか」と問いかける。いつしか彼は椅子から立ち上がり、身体を揺らし、一人一人を希望へと導くように魂の声で歌っていた。語りだしだのが、「安全保障」の話。みずからを憂うのみならず、橋本ひろしはいつだって社会全般の行く末も憂いている。物事をマクロとミクロの視点で捉えて言葉にするからこそ、一つ一つの言葉の真意を探りたくなる。その上で歌ったのが“HEY YOU!”だ。橋本ひろしは誰に向かって「HEY YOU!」と歌っていたのだろうか。彼は「YOU」という言葉を、いつまでも毅然とした大人になれない、無駄に歳だけを重ねた少年や少女たちに向けていた。大人としての良識を持てず、純粋な心を忘れ、歪(いびつ)な少年や少女の気持ちのまま大きくなり、社会という戦場で言い訳を楯に、口答えを槍にしながら野望や欲望を胸に突き進む。そんな大人という服を身につけた、かつての少年や少女たちに向けて歌っていた。誰もが生まれた時は無垢で純真だった。真心という愛情を受けて育ったのに、大人という憧れに手を伸ばすにつれ、少年や少女は次第に心の純潔を濁していく。名声や裕福を手にすることが正しい大人とは限らない。己の身を売って生きることが間違った大人とは決して言い切れない。「大人になる」とは一体どういうことなのか。橋本ひろしは“HEY YOU!”を通し、かつての少年や少女たちに、「あなたは本当に立派な大人になれたのか」「幸せに生きるとはどういうことなのか」と、歪な心のまま大人の制服(スーツ)を身にまとったかつての少年や少女たちに向け、しならせた歌声でブルースを歌った。

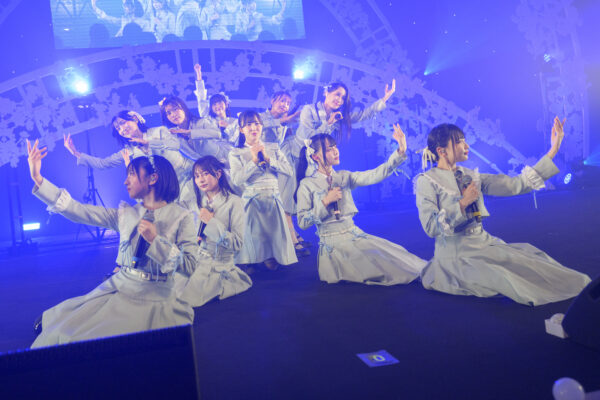

“般若心経の歌”を歌う前に語った、農民の息子として生まれた幼少時代の思い出話。その上で、ゲストに藪田瑞穂(声楽家)を迎え入れた。藪田瑞穂の美しく澄み渡るハイトーンの声がフロア中に響き渡る。彼女の汚(よご)れなき歌声に、同じように汚(けが)れなき思いを胸に橋本ひろしが般若心経を唱えだす。母なる温かい歌声に包まれながら、彼は無心に経を唱えていた。その歌声と経に触れていると、心の汚れが落ちていくようだ。でも、客席にはどす黒い濁った心模様のままに、その歌声や言葉をちゃかすように声を上げる人もいれば、アルコールを手にひそひそと雑談に興じるかつての少年たちもいた。それでも橋本ひろしは、一心不乱に経を唱えていた。いつしか演奏陣も歌声を重ね、この場に美しい合唱を創りだしていく。唸るような声で般若心経を唱える橋本ひろし。その声に寄り添う藪田瑞穂の澄み渡る歌声と演奏陣の聡明なコーラス。これは、オペラだ。人の心を浄化する、橋本ひろし流のオペレッタだ。この日のライブ中、橋本ひろしが観客たちに突っ込めば、観客たちもよく茶々を入れていく。それも彼のライブらしい風景だ。“カラス”では、カラスの図々しい生きさまに感化された思いを歌詞に投影。息を抜いた優しい歌声で、弱々しい心模様を優しく支えるように橋本ひろしは歌った。次第に歌声と言葉に力が宿っていくのは、己の生き様を少しずつ明日へと向けだしていたからだ。彼は、カラスに負けない生きざまを力強く示すようにしゃがれた声でがなっていた。その思いに共鳴する者から、ライブを見ることなく無駄話に興じる人たちもいた。汚れた大人になったかつての少年や少女たちよ、あなた方はこれからどんな生き方をしていくのだろうか……。ゲストとして、役者やシンガーたちが集まった劇団系グループのHIROZ(2009年~日本元気劇場の専属劇団)。が登場。ステージの上には6人の、今も夢を追いかけ続けるかつての少年たちがいた。そんな彼らが歌ったのが、橋本ひろしが手がけた“希望の歌”。それぞれ同じ環境から始まったわけでもなければ、歩む速度も異なる。でも、同じスタートラインから、一つの夢や希望を分かち合い歩みだしたのだからという、純粋な思いのままに夢を追いかける気持ちを彼はこの曲に込め、夢を追いかけるHIROZの少年や少女たちに贈っていた。6人は不器用ながらも真っ直ぐに生きることの大切さを綴ったこの曲を、みずからの胸へ問いかけるように歌った。決して綺麗にハモった歌声ではない。でも、一人一人の不器用ながらも一生懸命な思いや、本気で夢を追いかける情熱を歌声にしているからこそ、歪んだハーモーニが無性に気持ちを熱く掻き立てた。力の限り歌い叫ぶ6人に、熱いエールを送りたい。

続いて HIROZが歌ったのが“ポジション”。橋本ひろしはこの曲に、「自分の立ち位置は誰かに与えられたものなのか、みずから勝ち取ったものなのか。自分のポジションは、自分の意志でつかむしかない」というメッセージを込めていた。HIROZに捧げた曲として生まれながらも、そこに綴られた思いはこの場に集まった人たちにこそ向けられていた。彼らはみずからの気持ちを鼓舞するように「自分のポジションは自分で決めればいい 自分のポジションは自分でつかむしかない」と力強く歌った。いまだ迷い、惑う人生という歩みの中で、未来を照らす灯火が導く道を探そうと前を向いて歌う6人の声が、生きた言葉の矢として胸に突き刺さる。その思いを受け、3番を橋本ひろしが熱唱。ここには10代の頃に亡くした父親を人生の道標に、みずから生きる意味を見いだし、我武者羅に進み続けてきた己の生きざまが綴られていた。“ポジション”は、橋本ひろしから6人へと伝えた歌の口伝であり、ここにみずからの意志や、仕方なく付き合いで足を運んだスーツという制服姿の大人になった少年や少女たちに向けられていた。あなたが手にした今のポジションは、あなたが望んで手にしたものなのか……と。最後に橋本ひろしが歌ったのは“ハレルヤ”。この曲からはHIROZがコーラスを担当。橋本ひろしは語っていた、「奇蹟を自分の武器にしたら、へこたれなく生きていける」と。その言葉を受けて流れだしたギターの旋律が、気持ちを少しずつ奮い立たせる。彼はこの場にいる一人一人の姿を見ながら、優しく問いかけるように奇蹟の種を得る意味を伝えていた。サビで橋本ひろしとHIROZが「ハレルヤ~奇蹟は起きるから」と力強く歌った。“ハレルヤ”は橋本ひろし流の人生歌。橋本ひろしと6人の仲間たちが掲げた手を左右に大きく振りながら歌えば、フロアのあちこちでも手が小さく揺れていた。あなたが今、茨の道を歩んでいるのなら、奇蹟を呼び起こす“ハレルヤ”を灯火にして歩めばいい。奇蹟が起きるかはわからないが、歩んだ軌跡が奇蹟を呼び起こす人生の轍にはなる。気づいたらフロア中で熱い手拍子が鳴っていたのも、この曲に感化された人たちが多かったからに違いない。

歌い終わったとたんに起きたアンコールの声。その声を受け、ライブは、アンコールという形で継続。最初に歌ったのは“生きてはいますか”。面白い物事ほど、時間はあっという間に過ぎる。それを、面白い本と面白くない本に例え、橋本ひろしは「面白い人生を送ろう」と語るように歌った。彼自身が一生懸命に生きているからこそ、歌詞の一つ一つが、みずからを奮い立たせる説得力を持つ言葉として胸に響いていた。橋本ひろしは伝えてきた「今のあなたの表の顔が形作られたのは、間逆となる裏の顔を積み重ねてきたからだ」と。ヤイヤヤイヤと茶々を入れる人や、じっと座って耳をそばだてていた人たち。それが表の顔だとしたら、それを形成した裏の顔とは一体何だろう。「今のあなたはどんな人ですか?一生懸命に生きていますか?その姿の裏があなた自身だ」と語った橋本ひろしの言葉が、ずっと胸の内をぐるぐると巡り続けていた。最後の最後に、橋本ひろしは“今僕は六本木の交差点に立つ”を歌ってくれた。10代で長野県から上京、葛藤の毎日の中、ふと足を運んだ六本木という街に触れた時に感じた、「俺がいるからみんながいるんだ。みんながいるから俺がいるんだ」という思い。あの頃の自分の原動力だった思いを、彼はいなたいブルースの音色に乗せて歌った。寂しくて仕方なくて、それでも己の存在価値を知ったことの大切さを、橋本ひろしは“今僕は六本木の交差点に立つ”に込めて歌っていた。哀愁と郷愁が交錯する演奏の上で、何かに飢えていたあの頃の自分の気持ちを思い出すように、橋本ひろしは切々と、靄のかかった未来の自分の姿を見据えて歌っていた。いろんな奇蹟を積み重ね歩んできたあの頃の少年も、今は幾つもの答えとなる道筋を知っている。でも、霞んでいた中から見ていた未来を、高く嗅げた灯火を手に「たまるか、たまるか、負けてたまるか」と、我武者羅に突き進んでいたあの頃の自分を思い返し、今の自分の心の姿と重ねるように優しい声で歌った。幾つ年輪を増やそうと、その芯にあるのは10代の頃の自分。着飾ったスーツ姿の自分ではなく、裸にランニングシャツ1枚の無垢な少年だった頃の自分の思い。それが今も橋本ひろしを突き動かす原動力になっていることを改めて感じさせられたライブだった。人生を彷徨いだした時、橋本ひろしの歌に触れたくなる。彼の歌が迷い、惑う心に軌跡と奇跡を与えていく。その種を手にし、芽吹かせられるのかは、その人次第だと伝えておきたい。

TEXT:長澤智典