パンデミックを経て導き出したTWEEDEESのポップス論。強固な箱庭とシリアスな楽曲を共存させた4thアルバム制作を語る。

TWEEDEESが4年ぶりのアルバム『World Record』を完成させた。3rdアルバム『DELICIOUS.』をリリースした4年前とは、世の中の様相も大きく変わった2022年。今回、4年の時を経て完成されたアルバムは、アニメ「ユーレイデコ」とのコラボソング“meta meta love”や「国境のエミーリャ」コラボソング“ルーフトップ・ラプソディ”など、様々な世界を描いた既存曲も収録されている。今回はTWEEDEESの沖井礼二と清浦夏実の2人にインタビューを敢行。2人が試行錯誤の末に完成させた本作を紐解きながら、彼らの考えるポップスの形についても訊いていく。

■フルアルバムは4年ぶりのリリースとなりますが、このタイミングでアルバムを制作した理由を教えてください。

沖井 やっぱりコロナの影響はとても大きかったですね。最初から重い話になるんですが、我々がやっているのはポップスじゃないですか。ある種の夢とかワクワクしたものとか、そういうものを日常に提供するのが我々の仕事だと思うんですけど、リアリティがなくなっちゃったんですよね。音楽をいろいろ聴いていても不感症になっちゃうというか。映画とかを見ても、映画の中に映っている人たちがマスクをしていないので、一気に冷めちゃうこともあって。何を聴いていいのかも、どんな曲を書いていいのかもわからなくなってしまった……。とはいえ音楽は好きだし、ミュージシャンだし、「聴けないけど作りたい」みたいな状態で。どう作ればいいのかっていうのをかなり逡巡していたんです。そんな中で、「国境のエミーリャ」っていう小学館のゲッサンに連載されている漫画の押しかけBGMみたいなものを作らせてもらったんです。それは架空の世界のための音楽で、リアルの世界のための音楽ではないものだからすんなりと書けて。それがリハビリになったところもあったんです。なおかつ「国境のエミーリャ」っていう作品が、東西に分断された東京が舞台っていう「分断」がテーマになっていた作品でもあって。そのことがコロナで家族や友達に会えないとか、コロナ禍でみんなイライラしていたのかいろんな物事や考え方の分断とか対立が、SNS上で顕在化したのとシンクロするところがあったんです。それがわかった上で、「我々はもう1回何をすればいいのか」というのを考えた結果、4年もかかってしまいましたね。

清浦 コロナ禍でもアニメの「ユーレイデコ」だったり「国境のエミーリャ」だったり、あと帽子ブランドのCA4LAさんとコラボしたりと、なんだかんだいろいろなお話がいただけて、現実と離れて曲を作れたっていうのは、私たちにとってはすごく救いだったなって思っていて。そういう意味でも、いろいろな世界の記録という意味で『World Record』というタイトルにしました。

■TWEEDEESの音楽はひとつの映画や物語のような性質があると思うんですが、それでも現実でのコロナ禍の打撃はやっぱり大きかったんですか?

沖井 夢の天敵でしたね、この流行病というものは。音楽を聴いて、いろんな洋服を着たりとか、旅に出たりとか、そういうインスピレーションを受けることもあるじゃないですか。そういうのが断ち切られちゃって。外に出て友達に会うこともできない、おしゃれすることもできないっていう。僕はそういうものと同じようなアイテムとして、音楽を作っていたつもりだったので、打撃っていうよりも本当に「天敵登場」みたいな感じでしたね。

■そんな4年間、清浦さんはどういう風に過ごしていらっしゃったんですか?

清浦 起こってしまった事態は受け入れるしかない状況で、沖井さんの手が止まっていたし、無理する必要はないなと思ったんですよね。それで趣味に没頭したりしていましたけど、やっぱり立ち込める絶望感みたいなものは感じていて。自分の存在意義みたいなものも考えましたし、ライブを止めていた時間がTWEEDEESとしてあったので、気持ち的にも浮き沈みはありましたね。そこから紡ぎだされる言葉も変わってきたなと思っていて。今書くべき言葉がこのアルバムには詰まったなと思います。

■コロナ禍で立ち止まってみて、改めて音楽に向き合う時間が取れたことによって、作る音楽が変わったという実感などはありますか?

沖井 おそらく音楽そのものに対する取り組みは、僕ら自身は変わっていないと思います。でも以前ほど無邪気でいられなくなったっていうのは、おそらくあると思うんです。薄々感づいてはいたけど、今まで自分が作っていたものは箱庭だったんだと。それは自分が見たい夢だったりしたと思うんですけど。だから今ポップスでやるべきことは、その箱庭をより強固に、マスクしていても楽しめる箱庭にしなきゃいけない。もしくはその反対側として、箱庭でない種類の、それでもコロナ禍で変わってしまった町に、何か風を吹かせるようなエンターテイメント性を持ったものを作らなければならない。そのどっちかなんだろうなって感じましたね。今までもぼんやりとは自覚していたけど、より使命感を感じたというか。「ぼーっ」としていたらチコちゃんに怒られるって感じですかね。(笑) 例えば今回の作品でいうと、“Day Dream”あたりのシリアスさは、おそらく後者の方だと思いますし、“Victoria”もおそらく後者だと思います。でも“ルーフトップ・ラプソディ”とか、“GIRLS MIGHTY”とかは前者の方だと思いますね。

清浦 でも気をつけましたよね。放っておくと沖井さんがどんどん暗い方へと曲を作っていっていたので。終盤で「強度の強い明るいポップスが欲しいです」って粘って、最後に“Victoria”を作ってもらったりしました。

沖井 うん、バチンと弾けたなにかは僕も欲しくて。「じゃあどうすれば弾けられるのか」と考えて作ったのが“Victoria”でした。あと暗い曲ばっかりって言っていたけど、僕的には暗い曲のつもりでは書いていなくて。書いたものがそう捉えられちゃっているのは、僕から出てくる何かなのか、もしくはこの人の捉え方なのか。この人の趣味は登山で、マスクを外せる趣味を持っていらっしゃるから。僕はずっと部屋の中にいて、何ヶ月も自分の家の最寄り駅より外に行っていないみたいな生活をしていたので、その違いもあったかもしれませんね。

清浦 本当に心が不健康だったんですよ。とにかく健康でいることを維持しないことには、楽しいこともできないと。沖井さんにとっては楽曲を作ることが一番の幸せだから、リリースが決まったりしてくると目標ができて前に進めるんですけど。そういう歯がゆさはずっとありましたね。

沖井 ただ、今回は既発曲が何曲も入っていますけど、苦しみながらも1個1個の曲の出来は結構粒立ちがいいなと僕は思っていて。

清浦 不思議とファーストアルバムっぽいんですよね。いろんなコラボがありながら、粒立ちがしっかりあって、元気な1枚になったなっていう印象があって。「4枚目でこうなるんだ」っていう驚きは私もできあがってから感じました。

沖井 状況の変化によって、ひと巡りがたまたま起こったかもしれないですよね。ファーストアルバムって、結成して2、3年、時間をかけて試行錯誤しながら作っていったものをまとめたもので。そういう意味で、似通った印象になったのかもしれませんね。作曲時期もセカンドやサードに比べてバラけているので。

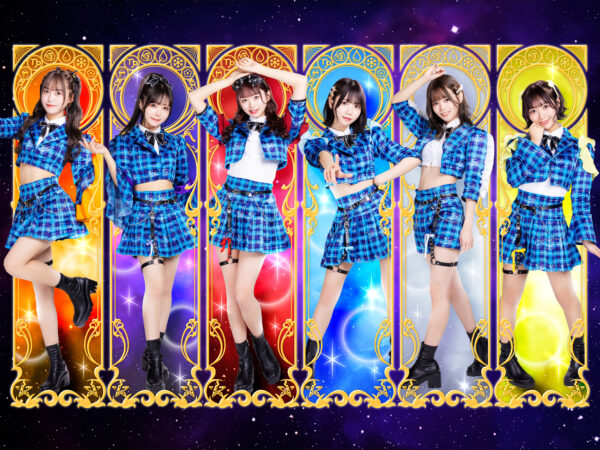

■収録曲の中にはコラボ楽曲なども多いですが、“ファズる心”はSOLEILへの提供曲ですよね?TWEEDEESバージョンを制作したのはどうしてだったんですか?

沖井 曲をSOLEILさんに書いた時点で、「絶対これはTWEEDEESでやろう」と思っていたんですよ。元々僕がSOLEILさんに提供したデモは、今回のTWEEDEESバージョンに近いんですけど、むしろこのアレンジをよくああいう感じに換骨奪胎したなって思うんですけど。なので、僕が元々思い描いていた“ファズる心”っていうのは、どちらかといえばこっちなんですよね。そもそも楽曲のオファーが、「TWEEDEESのスタイルでやってくれればいいんです」っていうことだったので、SOLEILちゃんが歌えるようなレンジにはしてあるけど、TWEEDEESから軸足は離れないで作れた楽曲だったので。

清浦 そういう意味では、“Sinfonia! Sinfonia!!!”は結構苦労したんですよね。沖井さんにとってはセルフカバーで、私も竹達プロジェクトへの関わり自体はあるんですけど、この曲は沖井さんとも出会う前の楽曲で、全く関与していなかったので。

沖井 知り合ってはいたよね。

清浦 いや、そんなことないですよ。だからどういう経緯でどういう作業でっていうのも全く知らない楽曲で、私はお客さんとして聴いていた曲だったんです。当時の印象でも強度があったし、10年後に聴いてもインパクトのある曲だったので、私は一番この曲が大変でした。自分に寄せるのが大変だった。

沖井 「本当にやるのか」って最後まで聞いてきていたよね。(笑)

■ちなみに“Sinfonia! Sinfonia!!!”を今カバーすることになったのはどうしてなんでしょう?

沖井 僕的に、本格的に人に楽曲提供をするきっかけになった曲はこれだったと思うんです。自分のソロってどうしても風通しが悪いというか、自家中毒を起こしやすいじゃないですか。そこがまたいいところだとも思うんですけど。でも“Sinfonia! Sinfonia!!!”をリリースした時に、クラムボンのミトくんが「沖井くんのポップネスが戻ってきたよ」って言っていて、そこでハッとしたところがあって。自分のソロをやる時とはやっぱり違う感覚で作っていたんだなっていう。僕、大事なものなくしかけていたんだなって。

清浦 ミトさんが“Sinfonia! Sinfonia!!!”を聴いて沖井さんに再会して、「ほんっとあの曲イライラする」って嫉妬してたのは、私もすごい覚えていて。(笑)

沖井 ミトくんがイラっときた10周年なので、この曲をやらせてもらいました。(笑) まぁでもさっきの「この世の中でどれだけ強い箱庭を作るか」みたいな話とも結びつけやすいものだったなって思いますね。

清浦 沖井さんは箱庭職人だから外部からの依頼は救われるんですよね。風通しを良くしていく作業が必要だったんだなっていうのが今回の気づきでした。それまでは全然気にしなくても風通しがあったし、対バンもあったし、刺激があったんですよ。

沖井 うん。放っておくと簡単に閉め切っちゃうのが僕の部屋で。

清浦 家大好き人間というか。誘われないといかないですもんね、沖井さんって。そういうの本当に良くないと思います。

沖井 ははは。(笑)

■TWEEDEESバージョンにアレンジしていく過程はどんなものでしたか?

沖井 竹達彩奈さんのオリジナルからは一番遠いアレンジにしないとなと思っていて。あれが北半球だったらこっちは南半球にしなきゃなみたいな。なおかつ、向こうが立ち技だとしたらこっちは寝技でもっと強いみたいな。シンフォニックなものとデジタルを混ぜた感じでやりたくて、ビートの強さとかではなく響きで攻めた感じにしていきたくてアレンジしました。

■清浦さんは歌ってみていかがでしたか?

清浦 当時の竹達さんが22歳とか23歳で、プロの声優さんなのでやっぱり声の力が強いなと思っていて。私の声とはちょっと方向性が違うものなので、どういう勝負をしたらいいのかなと思っていたんですけど、原曲よりもキーを下げて自分に合わせたりして……。

沖井 違うよ、キー半音上げてる。

清浦 あれ、上げてるっけ?

沖井 竹達さん、意外と低いんですよ。

清浦 え、本当に?上がったみたいです。(笑) だから自分に寄せていく作業っていうのは沖井さんも気遣ってくださっていて。無理のない形に落とし込めたかなと思います。あとサンバっぽい印象のアレンジになっているんですけど、沖井さんはブリティッシュなものが好きですし、ヨーロッパの雰囲気も欲しいと。だから歌でその調和を取るために、サンバとかラテンの雰囲気を意識しながらも、南の国の人が北で歌っているみたいなイメージをすごく考えましたね。

沖井 だからレコーディングの時のトークバックでの会話がすごく面白いんですよ。「そこはもうちょっとだけ南のパラメーターを上げる感じ」とか。でもそうすると上がるんですよね。元々女優さんなので、そういうディレクションを再現する技術があるんですね。演技指導的なディレクションがTWEEDEESのレコーディング現場では多い。「あと年齢を2歳上にして欲しい」とか。

■面白いですね。それに瞬時に対応できるのがすごいです。

清浦 逆に「喉を締めて」とか言われてもわからないんですよね。「ビブラートをかけて」とか。私にとっては芝居の方がわかりやすいんです。最近TikTokを始めたんですけど、それに南半球の人バージョン、北半球の人バージョンっていう動画があがっているので、よかったら見てみてください。本当に微々たる違いだと思うんですけどね。